Wollte gerade einen Beitrag über die mongolischen Horden schreiben, die mich heimgesucht haben. Lasse das lieber. Hätte auch einen Beitrag zu meiner derzeitigen Prokrastination schreiben können, lasse ich aber auch. Schreibe lieber was zum Wort Prokrastination. Schreibe, dass Prokrastination aus dem Lateinischen kommt. Kann man nachlesen, steht so bei

Wikipedia. Das stimmt, hab's im Stowasser erblättert. Wikipedia beginnt mit den Worten:

"

Aufschieben, auch

Prokrastination (lateinisch:

procrastinatio ‚Vertagung‘, Zusammensetzung aus

pro ‚für‘ und

cras ‚morgen‘), Erledigungsblockade, Aufschiebeverhalten, Erregungsaufschiebung oder Handlungsaufschub ist das Verhalten, als notwendig aber auch als unangenehm empfundene Arbeiten immer wieder zu verschieben, anstatt sie zu erledigen."

Nur das tinatio, den mitgeschleiften Appendix dieser Lehnwortkaskade, den hat Wikipedia nicht erklärt. Der findet sich auch nicht im Stowasser. Man könnte ja vermuten, es handele sich dabei um etwas ähnliches wie das deutsche Suffix

ung, das aus allen möglichen Wortformen ein Substantiv des Vorgangs, eines Ergebnisses eines Vorgangs oder einer Raumbezeichnung

macht.

Wie dem auch sei. Der Appendix ist genauso lang wie der erklärte Teil des Wortes

procrastinatio. Das bringt mich wieder zu den mongolischen Horden zurück. Die kamen auch ohne Erklärung, marodierten in meinem Darm herum und verlangten an jeder Schlinge, auf die sie trafen ein Wegegeld. Meinen Appendix aber ließen sie rechts liegen, die Schlingel. Die wussten schon, dass das eine Raumbezeichnung sein muss; sozusagen eine Sackgasse.

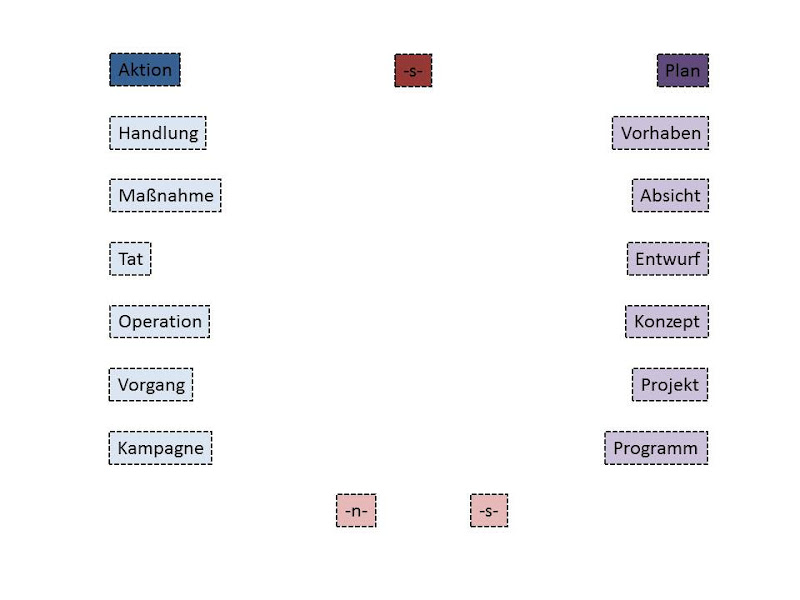

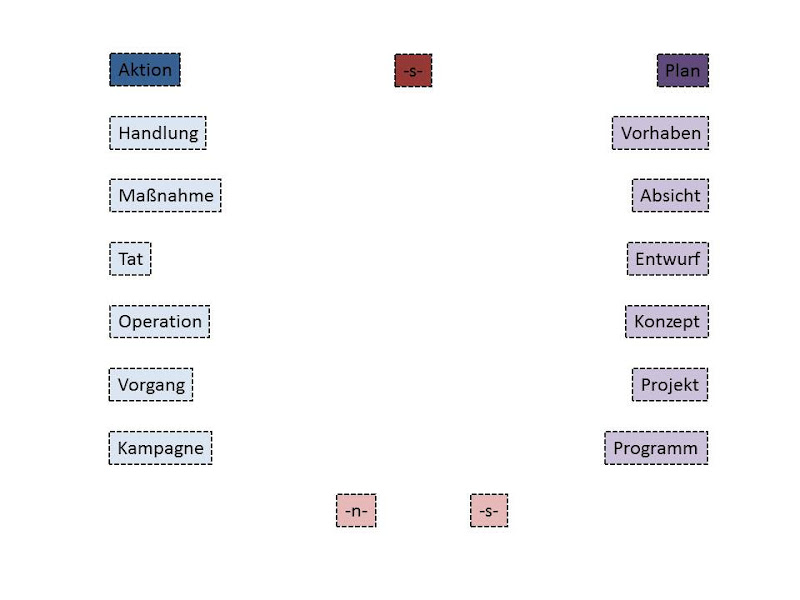

Falls Ihnen langweilig sein sollte, falls Sie eine ruhige Minute haben oder falls Sie einfach mal etwas tun möchten für den Phrasenbrei in der Politik, empfehle ich Ihnen folgendes Puzzle. Dieses Kleinod moderner Sprachspiele ist unter Zuhilfenahme diverser Synonymwörterbücher und des Dudens entstanden.

Laden Sie sich die Grafik einfach herunter und drucken Sie sich ein oder mehrere Exemplare davon. Schneiden Sie die einzelnen Felder sorgfältig aus und sortieren Sie sie ihren Farben entsprechend auf die einzelnen Haufen. Die 3 oben abgedruckten Felder dienen als Beispiel und sind deshalb etwas kräftiger in der Farbe. Das Beispiel kann aber, sobald Sie das Spielprinzip verinnerlicht haben, ebenfalls verwendet werden. Die nach Farben sortierten Bestandteile können Sie nach dem oben abgedruckten Beispiel ansonsten völlig frei anordnen. Die beiden unten abgedruckten Ergänzungen, das -s- und das -n- schieben Sie bei Bedarf einfach dazwischen.

Viel Spaß!

Das Wort Schiff geht wie auch die Worte Boot oder Nachen zurück auf den gehöhlten Stamm, den Einbaum. Weiterhin bedeutete es im Ahd. auch Gefäß, woraus sich in späterer Zeit der Nachttopf entwickelte und das heute noch gebräuchliche schiffen, also das urinieren. Das schiffen, im Sinne von einer im Boot absolvierten Überfahrt ist dagegen kaum noch gebräuchlich.

Das Wort Fisch hat leider keine so interessante Geschichte. Scheinbar liegt die Wortherkunft sogar ziemlich im Dunkeln, denn außergermanisch ist der Fisch nur noch mit Lat. piscis und Air. iasc verwandt. Genauso verhält es sich leider mit der Ableitung fischen. Daraus ergibt sich allerdings eine interessante Beobachtung. Dass nämlich der Mensch, bevor er denn fischen ging bzw. den Fisch überhaupt kannte, schon Boote gebaut haben musste, an deren Unterseite sich, von ihm dann beobachtet, plötzlich Wesen auftaten, die gegrillt und in Mayonaise versenkt, herrliche Mahlzeiten abgaben.

Wen nimmt es da Wunder, wenn der Urgermane, um seinem Erstaunen über diese Entdeckung Ausdruck zu verleihen, ein Wort bildet, was sich aus seiner Perspektive heraus völlig natürlich ergibt? Er sitzt im Einbaum über dem Wasser, dem „Schiff“ und schaut herab in das Wasser zum, na klar, zum: „Fisch“. Ein simples Anagramm, eine gespiegelte Wasseroberfläche verstellte der historischen Sprachwissenschaft so lange die wahre Herkunft des Wortes Fisch.

Gleich hinter Fisch findet man im etymologischen Wörterbuch übrigens das Wort Fisematenten, dessen Herkunft, und ich zitiere, „trotz aller unternommenen Deutungsversuche nach wie vor ungeklärt ist.“

Meine Damen und Herren,

die Losigkeit gibt es doch! Diese neueste Erkenntnis in der Erforschung der deutschen Sprache begründet sich auf zwei Phänomene, die ich nach langem Studium endlich in Einklang gebracht habe.

Das erste Phänomen ergibt sich bereits aus dem Wort selbst. Die Losigkeit, wir kennen sie alle, beschreibt einen Zustand oder eine Eigenschaft, die entweder abhandengekommen oder nicht vorhanden ist. Das zweite Phänomen ist da schon verzwickter, denn ohne einen Verweis auf das Vorhandensein desselben kommt die Losigkeit gar nicht aus. Niemals könnte jemand davon sprechen, dass dieser Text eine offensichtliche Geschmacklosigkeit darstellt, wenn nicht irgendjemand vorher dagewesen wäre, der den Geschmack definiert hätte. Trotzdem bezeichnet die Losigkeit genau den Zustand des offensichtlichen Mangels, in unserem Fall das Fehlen des Geschmacks. Wenn es also an Geschmack mangelt, er demzufolge eigentlich gar nicht vorhanden ist, muss er, um in der Sprache seinen Ausdruck zu finden, hinzugefügt werden und ist dann, obwohl er gar nicht da ist, trotzdem da. Ist das nicht erstaunlich?

Auf der Suche nach dem kleinen, feinen Unterschied, der gewitterten Nuance kann man sich machen, wenn man zum Beispiel dem Wein nicht abgeneigt ist. Dem Kenner offenbaren sich bereits beim Öffnen der Flasche, dem ersten entsprungenen Duft, beim kleinsten Nippen am Glas feinste Unterschiede, die auf Jahrgang, Hanglage und Sonnenstunden hindeuten lassen, von der Rebsorte ganz zu schweigen. Auch die deutsche Sprache bietet mancherlei Facette, die es dem Kenner erlaubt, sich von der "Spreu" des gewöhnlichen Benutzers zu trennen und mit dem richtig gebrauchten Detail eine Aussage erst eloquent zu machen. Um solch ein Detail soll es heute gehen: den gemeinen verneinenden Präfix bei Adjektiven.

Schon in dem Wort "gemein", das ich eben verwendete, steckt ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich bei dem Präfix un- um ein einerseits höchst produktives Präfix handeln muss (ein Allgemeinplatz), andererseits aber auch, dass es nicht das einzige ist, welches verneinende Wirkung hat. Deshalb nehmen wir, um das Gegensatzpaar perfekt zu machen, das Präfix a- mit hinzu. Beide Präfixe verneinen Adjektive, un- jedoch ist weiter verbreitet und der Einsatz von a- als Präfix zumeist auf aus dem Lateinischen oder Griechischen entlehnte Adjektive beschränkt. "Typisch" zum Beispiel kommt aus dem Lateinischen und wird untypisch, wenn wir ein a- davor setzen, nämlich atypisch. Jetzt wird es kompliziert, hört man uns denken, die Augeninnenteile beschreiben Kreise und das einzige, was wir, die wir ja keine "Kenner" sind, entgegenzusetzen haben ist: "Ich trinke viel lieber Bier als Wein".

Damit ist jetzt Schluss, die Trauben müssen uns nicht mehr zu sauer sein! Aller gezielt gestreuter Desinformation im Netz zum Trotz, ist es mir nämlich gelungen, eine schlüssige Differenz bei der Verwendung von un- und a- als Präfix bei dem Adjektiv "typisch" auszumachen. Obwohl un- selbst bei "

typisch" produktiver ist – es liefert bei Google 57.000 Treffer, wohingegen "

atypisch" nur auf 40.000 Treffer kommt – stehen die gut recherchierten und wesentlich ausführlicheren Lösungen unter "

atypisch" und nicht unter "

untypisch“. Es gibt sogar

Fachleute, die für die Präfigierung mit un- oder a- keinen semantischen Unterschied festgestellt haben wollen, oder diesen nur "wenigen" Paaren zubilligen und dann auch nur ganz klitzeklein. Hören Sie nicht weiter darauf, das ist nur der Dünkel der Wissenschaft! Es gibt einen Unterschied, bei all diesen Paaren, nicht nur wie laut DUW (Deutsches Universalwörterbuch) bei areligiös (nicht religiös + außerhalb der Religion stehend) und unreligiös (nicht religiös).

Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Ich beziehe mich dabei auf ein Beispiel, das direkt aus dem Leben gegriffen ist und sich deshalb sehr leicht merken lässt. Sollte in Zukunft also jemand darüber die Nase rümpfen, weil sie statt un- a- oder statt a- un- benutzen, können sie mit den folgenden zwei Merksätzen Ihr Expertentum auf diesem Gebiet kundtun und den Nörgler in seine Schranken weisen:

Atypisch ist, wenn ein Raucher unter Rauchern sitzt, die rauchen, und selbst nicht raucht.

Untypisch ist, wenn ein Raucher unter Rauchern sitzt, die rauchen, und selbst nicht atmet.

Da habe ich mich eben intensiv mit der Komparation beschäftigt und alles, was ich herausgefunden habe, ist nichts weiter als relativ. Widersprüchlich ist deshalb die völlig unsinnige Unterscheidung von

Elativ und

Exzessiv. Wikipedia zeigt das sehr schön, indem nämlich beim Exzessiv eine Erklärung gegeben wird, die sich mit Beispielen des Elativs deckt. Da heißt es: „Der Terminus Exzessiv benennt eine adjektivische Steigerungsform, die entweder ein extrem hohes („sehr sehr“) oder übersteigertes Maß („zu“) der bezeichneten Eigenschaft ausdrückt.“ Und beim Elativ steht im Beispiel: „Elativ (Partikel): „Wir arbeiten mit extrem modernen Maschinen.“

Komparieren wir das Adjektiv geil, kommt dann so etwas dabei heraus:

Positiv: geil

Komparativ=geiler

Superlativ=am geilsten

Elativ= extrem geil oder endgeil

Exzessiv=sehr sehr geil oder zu geil

Ich denke, es wird klar, dass sich Elativ und Exzessiv nicht allzu groß voneinander unterscheiden. Leider geil, würde ich sagen.

sauchen, Verb, etymologisch nahe verwandt mit suchen. Während das

gemeingerm. Verb

mhd. suochen,

ahd. suohhen eigentlich „suchend nachgehen, nachspüren“ bedeutet, sich ursprünglich auf den die Fährte aufnehmenden Jagdhund bezog und die Wurzeln im Allgemeinen eher im Dunkeln liegen, kann das Verb sauchen etymologisch eindeutig zurückverfolgt werden. Mit dem Aufkommen der ersten Standardtastaturbelegung auf

Schreibmaschinen, welche von

Remmington Ende des 19. Jh. eingeführt wurde, ist das Verb sauchen in der Literatur nachweisbar.

Semantisch ursprünglich durchaus äquivalent zu „suchen“ gebraucht, wandelte sich die Bedeutung mit der Intensivierung des Gebrauchs von Schreibmaschinen, Handys, Computern und sonstigen Spracheingabemodulen, die auf Basis der remmingtonschen Tastatur arbeiten, weg vom eigentlich zielgerichteten „suchen“ hin zu dem eher ziellosen Aspekt einer Suche, neu: Sauche.

Hierbei müssen grundsätzlich zwei Bedeutungsschwerpunkte unterschieden werden. Zum einen bestehen bei dem Verb "sauchen", insbesondere aber bei dem daraus gebildeten Substantiv "Sauche" Ähnlichkeiten zu gewissen kulinarischen

Flüssigkeiten. Zum anderen dient es der spezifischen Suche in „hastigen“ (hastig steht in diesem Zusammenhang für: fehlerbehaftet) Milieus, Google zum Beispiel liefert dafür eine ganze Reihe von

Treffern. Gerade in der zweiten Bedeutung könnte der obigen Definition nach ein Widerspruch stecken. Dies ist durchaus beabsichtigt und dient dem Anwender als Beweis seiner Eloquenz, denn die Sauche ist vor allem selbstreferentiell, der Saucher findet nur Ergebnisse anderer Saucher, er findet aber nichts, was er nicht auch gesucht hätte. In letzter Zeit wurde allerdings beobachtet, dass die Eloquenz nur eine mögliche Ursache für die Benutzung von sauchen, bzw. Sauche darstellt, seit neuestem spricht man in diesem Zusammenhang auch vom sog.

crassus digitus.

Diesmal durchaus ernsthaft, obwohl meine Rubrik "Wort für Wort" sonst nicht ohne Ironie auskommt, habe ich mich diesem Begriff gewidmet. Der Text ist ziemlich lang geworden, sicherlich ein Manko aber kürzer ging es wirklich nicht.

Man könnte meinen, die weißen Flecken auf der Landkarte sind dem Weiß im weitaufgerissenen Auge gewichen, betrachtet man die vielen Facetten, denen unser Auge in der Fremde ausgesetzt ist. Sandy, ein Wirbelsturm immensen Ausmaßes, tobte gerade über die Westküste der USA, hat zuvor bereits die Karibik verwüstet, Todesopfer gefordert, und doch oder gerade deswegen übt eine solche Naturgewalt genügend Faszination auf uns Menschen aus, Berichten in Funk, Fernsehen und Internet gebannt zu folgen. Reporter im Auge des Sturms, Liveschaltungen, Webcams sind nur ein paar der Beispiele, wie wir uns die Katastrophe ins Wohnzimmer holen; Eindrücke in Echtzeit. Menschen pilgern in Scharen zu einem Ozeanriesen, der schlagseitig vor der italienischen Küste liegt, wo ebenfalls Menschen gestorben sind. In strahlungssicheren Anzügen stapfen Menschen über verseuchten Boden, um sich ein Bild zu machen von einer Gewalt, die Menschen entfesselt haben aber nicht kontrollieren konnten, noch immer nicht.

Doch was hat das alles mit dem Tourismus zu tun, könnte man da fragen? Und ist diese Form des Extremtourismus – was für mich persönlich die wichtigere Frage darstellt – ein heutiges Phänomen, das zu Recht oder zu Unrecht Empörung auslöst? Und welchen Anteil hat die zunehmende globale Vernetzung daran?

Tour, seit dem 17. Jh. in der deutschen Sprache belegt, leitet sich ab aus dem Französischen. Auch im Englischen findet sich ein solcher Begriff, doch die Ableitung aus dem Französischen liegt näher, denn zur Zeit des Sonnenkönigs, als an Höfen in ganz Europa französisch gesprochen wurde, wird neben dem Wort selbst auch die Bedeutung unverändert importiert und setzt sich deshalb von einem heutzutage gleichbedeutenden Wort ab, dass zu dieser Zeit längst nicht das Gleiche aussagte: die Reise. Während nämlich die Reise durchaus als Überwindung einer Entfernung gesehen werden kann, ohne dass der Reisende die gleiche Strecke auch wieder zurück unternimmt, ist im Wort Tour, aus dem der Begriff Tourismus hervorgegangen ist, durchaus eine Wiederkehr an den Ausgangsort angelegt. Die Wurzeln von Tour liegen nämlich im Griechischen tornus (heute noch bekannt und verwandt mit dem Turnus), was so viel wie Dreheisen bedeutete und ein Eisen beschreibt, dass sich auf einer Kreisbahn um einen Punkt, eine Achse o.ä. fortbewegt. Der Zweck einer solchen Unternehmung, also einer Tour im 17. Jh., lag in der Zerstreuung, so stelle ich mir das vor, und deshalb ist die Verbindung zum französischen Hof auch naheliegender denn zum englischen Pendant. Der Tourismus als Begriff der Reise, mitnichten gefahrlos, daran hatte der Engländer aber wahrscheinlich keinen unmaßgeblichen Einfluss. So gibt es Zeugnisse von Rheintourismus durch adlige Engländer, die sich bewusst auf den Weg machten, um sich auf die Spuren der Burgenromantik zu begeben, und es gibt ebenfalls bereits im 19. Jh. den Alpentourismus, der ebenfalls von Engländern unternommen wurde. Daran können sogleich zwei Facetten des Tourismus, sogar des Heutigen, in Augenschein genommen werden, die eine Antwort auf die Frage der Intention geben. Zum einen ist es die Erweiterung des geistigen Horizonts, genauer das Nacherleben von Empfindung vor Ort wie sie zuvor in Büchern und anderen Medien wahrgenommen wurde. Und zum anderen die bewusste Exposition einer Gefahr für Leib und Leben, sozusagen die Grenzerfahrung. Natürlich darf hier keine strikte Trennung erfolgen, denn es kann sowohl nur eins von beidem als auch beides zusammen Grund für eine „Tour“ sein.

Der Tourismus an sich umfasst ja auch längst nicht mehr nur den Bereich, der den Reisenden direkt betrifft, sondern auch Maßnahmen, die diese Reise erst ermöglichen, zum Beispiel Gasthäuser, Reiseführer oder Menschen, die die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen und an Ort und Stelle bereit stehen. Aus dieser anfangs sicherlich eher spärlichen Peripherie um den Tourismusbegriff ist im Laufe des 20. Jh. eine ganze Industrie gewachsen. Längst ist diese Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und es entstanden Orte, Sehenswürdigkeiten die allein zum Zwecke der Ansicht und des Besuchs errichtet worden sind, die auf Touristen abzielen.

Es gibt aber auch – und das rekuriert wieder auf die zuvor genannten Intentionen – einen Tourismus, der so gar nichts mit dem gemein hat, was sich der Mensch unter dem Tourismusbegriff vorstellt und auf den ersten Blick wenig damit zu haben scheint. Im Alpentourismus der Engländer klang es bereits an, es geht um die Grenzerfahrung. Auch hier muss unterschieden werden, denn Grenzerfahrung ist nicht gleich Grenzerfahrung. Während nämlich das Besteigen des Mont Blanc durchaus als Höchstleistung gelten kann und ein nicht unbeträchtliches Gefahrenpotential für die eigene „heile Haut“ darstellt, kam es bereits früh – die Rede ist vom Ende des 17. und Anfang des 18. Jh. – zu einem weiteren Grenzgang, bei dem die persönliche Gefahr nicht höher war, als beim Überqueren einer Straße. In der Literatur ist diese Art des „Tourismus“ durch nicht wenige Zeugnisse belegt. Zum Beispiel kam man als wohlsituierter Besucher Londons Ende des 18. Jh. nicht um den Besuch Bedlams herum, einer Irrenanstalt, die sich sogar darauf eingerichtet hatte, Besucher zu empfangen und dafür Geld zu nehmen. In anderem Zusammenhang schrieb auch Kleist darüber, ebenso Klingemann oder Musil. Geprägt haben den Begriff des „Irrenhaustourismus“ Reuchlein und Košenina. Vor allem Letzterer ist mir in dieser Thematik im Gedächtnis geblieben, weil seine Erklärung und Einordnung in Anbetracht des aufgeklärten und nach Aufklärung strebenden Menschen, der sich in dieser Zeit selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht nur das Normale, den Durchschnitt erfassen will, sondern gerade am Extrem interessiert ist, eine schlüssige Erklärung für die Beweggründe liefert.

Der Neuentdeckung des Menschen könnte sich also nahtlos die Neuentdeckung des Extremereignisses anschließen, wenn sich nicht beides im Tourismusbegriff der Gegenwart bereits gefunden und die Vermischung nicht schon viel früher stattgefunden hätte. Einen Irrenhaustourismus, sofern man nicht Angehörige besucht, gibt es heute nicht mehr, aus gut verständlichen Gründen. Was es aber weiterhin gibt, ist der Katastrophentourimus. Denn während die letzten 2 Jahrhunderte genügend Aufschluss über das Seelenleben des Menschen gegeben haben und auch die Rücksicht der Interessen aller Menschen solche Reisen verbieten, hat die Katastrophe, in welcher Form auch immer sie vorliegt, nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Selbst ein Urteil darüber, wie es sicherlich dazu beigetragen hat, dass es den Irrenhaustourismus heute nicht mehr gibt, haben Menschen bereits recht früh darüber angestellt. Karl Kraus reagierte bereits 1921 auf die in seinen Augen wohl geschmacklose Anzeige der Basler Zeitung, Menschen an die Schlachtstätte Verdun zu führen und dabei Kost und Logis anzubieten. 117 Franken sollte seinerzeit die völlig „ungefährliche Tour“ kosten. Wenn es einen Ort der Varusschlacht gäbe – und nicht 4 oder 5 vermeintliche – würde dies niemanden bestürzen, wenn plötzlich alle Welt dort hinginge. Die Zahl der Besucher insgesamt ging in New York natürlich zurück nach 9/11, aber die Stadt wurde um eine makabre Attraktion reicher, die höchstwahrscheinlich den am häufigsten besuchten Ort in der Großmetropole darstellte in den darauf folgenden Jahren.

Umso länger die zeitliche Distanz zum Extremereignis liegt, desto geringer scheint auch der Grad Aufregung über den Touristen zu sein, der sich sein Reiseziel unter diesen Gesichtspunkten aussucht. Diese Beispiele unter dem Aspekt der schlichten Lust nach Sensation abzutun, könnte die kurzfristigen missbilligenden Reaktionen, wie sie oft in der Zeitung nachzulesen sind, plausibel machen. Auf längere Sicht betrachtet, liegt dem aber eher ein tiefes Unverständnis zugrunde, was von solchen Ereignissen ausgeht, sei es nun die Naturgewalt, die wir in ihrer Gänze längst nicht verstehen oder ob wir Menschen es selbst sind, die mit ungeheuerlichen Taten solche Ereignisse entstehen lassen. Neu ist weder das Eine noch das Andere. Das einzig Neue daran ist, dass der Mensch durch den gesteigerten Informationsfluss viel schneller darauf reagieren kann, als er es vor 50 Jahren noch konnte. Auch gab es gerade in puncto Gefahr für das eigene Leben, kein adäquates Mittel, trotzdem am Ort des Geschehens zu sein. Abhilfe schaffen das Radio, das Fernsehen, das Internet, in dieser Reihenfolge nicht nur dem Auftreten nach, sondern auch am Grad der Intensivierung bzw. Unmittelbarkeit gemessen. Und auch die kurzfristigen Reaktionen darauf fallen einfach häufiger aus, nicht aber anders als schon vor 100 Jahren.

Aus der knappen Antwort auf eine Mail, in der es um hier nicht weiter Relevantes ging und deren Empfänger ich war, mich also demzufolge zu antworten genötigt sah, entwickelte sich eine kleine Odyssee durch den großen Garten der Floskelgewächse und ihren Hegern und Pflegern. Um auf eine nicht weniger knapp formulierte Frage zu antworten, nahm ich hilfesuchend, hilfefindend die Dienste folgender Floskel in Anspruch: „Nicht dass ich wüßte.“ Es nicht unbedingt meine Art, in Halbsätzen zu antworten, allerdings erschloss sich mir nicht, weshalb ich die gestellte Frage in der Antwort wiederholen müsste und ließ sie deshalb weg. Kein Problem, denke ich, wenn nicht mehrere Sachen gefragt werden und ein eindeutiger Bezug herzustellen ist.

Ins erste Stocken geriet ich deshalb, weil mir das „Nicht“ nicht aussagestark genug erschien, ihm eine Konjunktion mit doppeltem „s“ anzuhängen. Es war ein ganz kurzes Stocken, ich schwöre es. Auf das erste Stocken folgte sogleich ein zweites, das mich erneut innehalten ließ: „ß“ in wüßte“? Natürlich nicht, nur eine kleine Dissonanz im Gepräge. So etwas lässt sich schnell reparieren. Doch dann, dann traf es mich wie ein Donnerschlag. Ich war ratlos, benötigte einen neuen Tab und begann mit der Recherche. Ich begann in die Googlesuchzeile einzutippen: „nicht dass…“ und wurde prompt vervollständigt auf: „nicht dass Rotlichtmilieu“, haha kleiner Witz am Rande, nein, es war: „nicht dass ich wüsste komma“. Komma? Hatte ich ein Komma vergessen? War mir hier ein gehöriger Schnitzer unterlaufen, indem ich auf mein liebstes Satzzeichen verzichtet hatte?

Das war mir noch nie passiert. In der Schule habe ich immer, wenn ich mir um den Einsatz eines Kommas nicht sicher war, einen klitzekleinen Strich gemacht, den man durchaus übersehen könnte, wenn er dort nicht hingehört, den man aber wahrnimmt, wenn es so sein muss. Noch heute bin ich Verfechter vieler Kommas. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, ein „weil“ mit Kommas zu umzäunen, wenn darauf ein Hauptsatz folgte, weil, die Pause im mündlichen Vortrag ( der Hauptsatz, eingeleitet von "weil", ist im Mündlichen schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ) kann nur so ihre volle Wirkung im Lesefluss erhalten!

Ungläubig rief ich die Einträge auf und wurde sogleich beruhigt, es handelt sich nur dann um ein notwendiges Komma, wenn eine Ellipse vorliegt, aus dem „nicht“ ein ganzer Satz gemacht werden könne à la „Es ist nicht so, dass es mich behindert, es verlangsamt mich nur.“ Es verlangsamte mein Schreiben tatsächlich soweit, dass ich, wenn ich den ganzen Sachverhalt ausgeschrieben hätte, oder auf die Floskel verzichtet hätte, wesentlich schneller fertig geworden wäre. Wahrscheinlich wäre dann kein „Halbsatz“ entstanden, wie er im Mündlichen durchaus üblich, im Schriftlichen jedoch nicht üblich ist. Ich hätte in korrektem Deutsch eine sinnvolle, verständliche Antwort abgegeben. Ich hätte mir nicht den Kopf zerbrechen müssen, ob ein „davon“ im Satz „Nicht, dass ich davon wüsste“ ein Komma evoziert, weil ich mich auf die schiefe Bahn der Elliptik eingelassen hätte. Ich wäre eilends zur nächsten Email gehuscht, um auch dort knapp und präzise zu antworten. Dieser Text wäre nicht entstanden.

Die schöne Zeit, vertan für eine Floskel. Wenn Sie also demnächst auf eine E-Mail antworten, hüten Sie sich vor dem Einsatz von Floskeln, es könnte Ihr Leben verkürzen.